| Resumen | Artículo | |

|---|---|---|

| visto | 538 | 506 |

Resumen

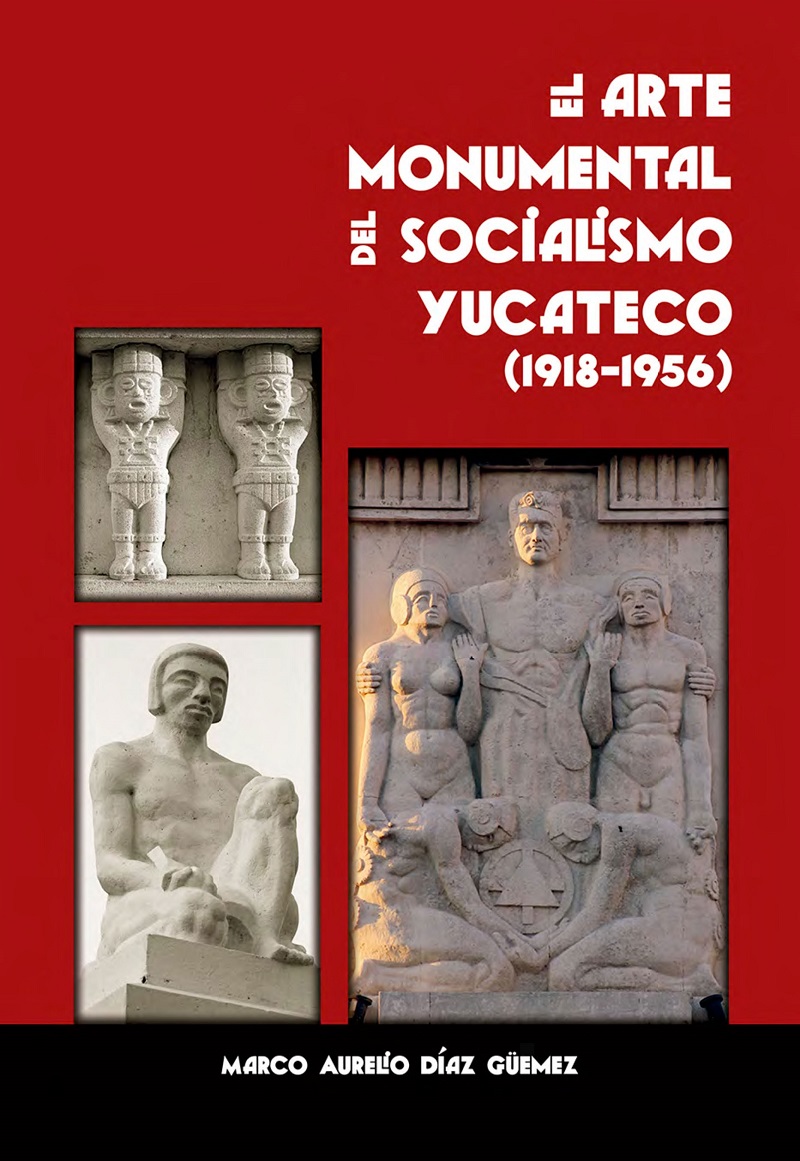

Reseña de El arte monumental del socialismo yucateco (1918-1956), de Marco Aurelio Díaz Güemez. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, Compañía Editorial de la Península, Patronato Pro Historia Peninsular, 2016.

En su introducción a El arte monumental del socialismo yucateco (1918-1956), Marco Aurelio Díaz Güemez señala que la obra “describe el proceso de producción de arte monumental del régimen posrevolucionario socialista en Yucatán como parte del fenómeno histórico del ‘esteticismo de la vida política’, que caracterizó a los regímenes corporativistas de la primera mitad del siglo XX al buscar en los movimientos artísticos vanguardistas de su tiempo elementos para la fabricación de sus propios valores culturales” (p. 11).

El libro se ajusta plenamente a dicha descripción y al hacerlo demuestra la pertinencia de centrar el análisis en la politización del arte yucateco en un periodo en el cual tanto los líderes del Partido Socialista del Sureste (1918-1934) como los gobernantes relacionados con la paraestatal Henequeneros de Yucatán, conocida como Gran Ejido Henequenero (1938-1955), procuraron “la erección de equipamiento urbano y escultura pública [que] sirvió a los propósitos del régimen para apuntalarse a sí mismo y construir en el espacio público una relación de identificación con su base electoral” (p. 12).

Las consideraciones históricas son indispensables para comprender el contexto en el cual se produjo dicha empresa artística. Ahora bien, Díaz Güemez acierta al dedicar el primer capítulo de la obra a discutir la relación entre vanguardia y activismo político a partir de los planteamientos del arquitecto y socialista utópico William Morris y principalmente del filósofo marxista Walter Benjamin, quien “descubrió que esta nueva búsqueda del arte, en su afán revolucionario, había acabado por ser utilizado por los nuevos regímenes corporativistas para fabricar y generar sus propios valores culturales, y ocultar su intención de no cambiar las condiciones de propiedad de los medios de producción” (p. 27).

Las concepciones de Benjamin, desarrolladas al hilo de los fenómenos totalitarios de la Europa contemporánea, se han usado exitosamente para explicar otros fenómenos artísticos del México posrevolucionario. En El arte monumental del socialismo yucateco (1918-1956), Díaz Güemez demuestra la total correspondencia entre los planteamientos benjaminianos y la larga empresa constructiva del socialismo peninsular. Es decir, pese a sus particularidades, las motivaciones que alentaron dicha empresa estuvieron plenamente articuladas con los intereses reivindicatorios (y esteticistas) del arte al servicio de la política a nivel internacional y nacional. De ahí que la obra haga mención a obras tales como el Foro Mussolini de Roma y el muralismo mexicano.

El arte monumental peninsular careció de denominación específica en su época. Díaz Güemez propone llamarla vanguardia vernácula yucateca debido a que se trató de obras basadas en el combate político y artístico que pretendió la reivindicación del arte prehispánico maya y de la arquitectura colonial, con una orientación nacionalista e inspiración regional. El tema es de gran interés, pues el arte posrevolucionario suele evocar al muralismo, cuya importancia se ha discutido hasta la saciedad. Sin embargo, se sabe poco sobre los fenómenos regionales, especialmente en el sureste de México. Si bien el socialismo posrevolucionario fue común a toda la región, Yucatán fue el estado más rico y poblado, y el único en tener un proyecto arquitectónico-urbanístico que se prolongó por varias décadas. El vacío cubierto por este libro es, pues, de particular importancia.

En algunos sentidos el régimen yucateco fue modelo del proyecto político posrevolucionario de Tabasco; acaso esto explique la coincidencia con el garridismo tabasqueño (1923-1935) —que hizo explícito reconocimiento a Felipe Carrillo Puerto— en cuestiones tales como la promoción del deporte y la construcción masiva de escuelas. Pero Yucatán fue el único estado donde se produjo una dilatada empresa artística basada, en primer lugar, en la redención del pueblo maya. Parte de la explicación reside en el hecho de que, aunque Chiapas y Tabasco tenían poblaciones mayas importantes, no habían sido escenario de luchas étnicas tan cruentas como la Guerra de Castas (1847-1901), que dejó claro lo profundamente marcadas que eran en Yucatán la división racial y la estratificación social. Así, la pretendida redención artística del mundo maya por parte de los gobiernos socialistas yucatecos tuvo cierta dimensión simbólica.

Díaz Güemez recuerda que, en 1922, el prestigioso arquitecto yucateco Manuel Amábilis, autor de los primeros proyectos neomayas socialistas, sentenció “Todo está por construir”, lo que “concretó la obligación del Gobierno Socialista de erigir la obra pública como monumento y que selló, a partir de entonces, el uso continuo de la estética revolucionaria construida por la vanguardia vernácula” (p. 78). Felipe Carrillo Puerto llamó en 1923 a usar estilizaciones mayas en los edificios por construir, lo que supuso una coincidencia con los intereses de Amábilis, cuya valoración de la arquitectura maya databa de sus días de estudiante en París.

La frase de Amábilis debe desde luego contextualizarse, pues en la Mérida porfirista se habían edificado obras tan importantes como el Parque Porfirio Díaz, el Paseo Montejo, las Avenidas de la Paz y Reforma, el Mercado Lucas de Gálvez, el Hospital O’Horan, el Teatro Peón Contreras, las colonias San Cosme y Chuminópolis, la estación de tren de las calles 65 y 54 y la de la Plaza de Mejorada, que comunicaba con el puerto de Progreso, entonces en plena efervescencia.

De hecho, cuando Amábilis dijo que todo estaba por construir, el proyecto monumental del socialismo yucateco ya había producido el Templo Masónico (1918), el Sanatorio Rendón Peniche (1919), El cementerio General o Ciudad de los Muertos (1919), la Estación

Central de Ferrocarriles (1920), la carretera Mérida-Kanasín y el Parque Socialista (1922). Los dos primeros habían sido proyectados por el propio Amábilis. Así pues, la idea de que todo estaba por construir podría aludir al hecho de que los proyectos porfiristas antes mencionados no incluían elementos neomayas, sino neoclásicos. El contraste con la arquitectura civil de uso doméstico también era notable. En Mérida, la élite porfirista había encargado numerosas y lujosas residencias cuyos estilos entroncaban tanto con el neoclasicismo como con el eclecticismo decimonónico, pero omitían los elementos de origen maya.

Ahora bien, el porfiriato sí produjo ejemplares de arte neoprehispánico, cuyo antecedente más importante en Yucatán es el arco triunfal de Chac Mool que el gobierno estatal construyó para recibir a Porfirio Díaz en su visita a la entidad en 1906. Esta obra ha sido estudiada por Jorge Victoria Ojeda —De la imagen, el poder y la vanidad: Porfirio Díaz en la tierra de los mayas (1906)—, quien ha subrayado la identificación entre la figura de Chac Mool y el propio Díaz, así como la probable autoría intelectual de Leopoldo Batres, director del arco neomaya con que el gobierno de Yucatán conmemoró en la Ciudad de México el aniversario de la independencia en 1899.

Por importante que sea el arte neomaya en Yucatán, conviene tener en cuenta que las primeras propuestas neoprehispánicas se gestaron en la Academia de San Carlos a fines de la década de 1860. A partir de entonces, numerosas obras académicas, tanto pictóricas como escultóricas y arquitectónicas, representaron temas que reivindicaban —a menudo con notable idealización— la historia precolombina. De particular interés resultan el pabellón de México en la Exposición Universal de París (Antonio Peñafiel, Antonio M. Anza, Jesús Contreras, 1889) y el monumento del Paseo de la Reforma a Cuauhtémoc (Francisco Jiménez y Miguel Noreña, 1887).

En el futuro convendría profundizar en la relación entre las propuestas capitalinas y las yucatecas. En cualquier caso, la información aportada por Díaz Güemez sugiere que en Yucatán las propuestas neomayas socialistas se relacionan con los antecedentes locales porfiristas. Es decir, tal como ocurrió en el centro del país, en Yucatán el arte monumental posrevolucionario no inauguró el interés por lo indígena, sino que lo retomó del régimen anterior, aunque pretendió resignificarlo al asociarlo a un nuevo poder político. En realidad, tanto el arco de Díaz de 1906 como el arte socialista neomaya recurrieron a la glorificación del pasado maya para identificarse y glorificarse a sí mismos.

Por otro lado, Manuel Amábilis supuso una liga importante con el centro del país y contribuyó a dar cierta visibilidad al arte neomaya yucateco más allá de las fronteras regionales. En 1929, cuando se le encargó diseñar el pabellón de México en Sevilla, Amábilis ya había desarrollado y proyectado buena parte de su obra. Este arquitecto fue también clave para la introducción de elementos masónicos y teosóficos en el arte yucateco, que tenía antecedentes porfiristas y destacados representantes en el centro del país. Así pues, pese a la pretendida ruptura con el porfirismo, Amábilis y otros artistas posrevolucionarios coincidieron en la adopción de los elementos masónicos usados en el régimen anterior, cuya supuesta resignificación acabó por dar paso al estatismo.

En el Yucatán de la época, la población maya se hallaba principalmente fuera de la capital, de ahí que los proyectos de la primera etapa incluyeran las carreteras Mérida-Kanasín (1922) y Dzitás-Chichen Itzá (1923), y los de la década de 1940 la construcción de numerosísimas escuelas rurales. Con todo, la empresa constructiva estuvo más bien centrada en Mérida. De hecho, a lo largo del porfiriato la población de Yucatán se concentró notablemente en la capital, tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días. Pese a afirmar la reivindicación de los indios mayas, los grandes proyectos socialistas no se ocuparon mayormente de las localidades donde se concentraba dicha población, lo que apuntala la idea de que el supuesto arte revolucionario socialista en realidad resultaba esteticista.

Desde la década de 1920, las obras neomayas convivieron con las neocoloniales, cuyos primeros proyectos fueron obra de Carlos Castillo Montes de Oca. Este arquitecto era, como Amábilis, un yucateco formado en el extranjero; en su caso, en Nueva York. Pero la adopción del estilo trascendió a Castillo Montes de Oca. Por ejemplo, una de las obras neocoloniales más destacadas, el Reparto Obrero Dolores Patrón (1927-1929), fue encargada a la Compañía Técnica de Yucatán S.A., cuyo gerente era el ingeniero Alfredo Medina Vidiella. El proyecto consistía en “una colonia modelo de vivienda seriada, equipada con escuela y mercado” (p. 122), con casas “de mampostería, piso de mosaico, servicio sanitario, baño y agua corriente y [...] terreno suficiente para sembrar hortalizas y criar animales domésticos” (pp. 124-125). Se trata, como señala Díaz Güemez, de un caso de “la transformación de las ciudades que pretendieron los regímenes corporativistas de la primera mitad del siglo XX” (p. 28).

Hacia 1920 la arquitectura neocolonial se hallaba en auge en el centro del país, así como en otros países latinoamericanos. Este estilo suele asociarse con los ideales de las nuevas clases altas, pero el de Yucatán no es el único caso en el que se liga a proyectos de índole socialista. Por ejemplo, también las Escuelas Centrales Agrícolas, particularmente La Huerta de Michoacán (1926), recurrieron a este estilo. En otras palabras, la adopción del estilo neocolonial por parte de la arquitectura yucateca es otra prueba de su actualidad y plena articulación con las dinámicas nacionales, pese a que los estudios sobre la arquitectura neocolonial no suelen reparar en el caso yucateco.

Díaz Güemez advierte que, después del asesinato de Felipe Carrillo Puerto (3 de enero de 1924), el partido construyó “el panteón socialista”, consistente en una serie de monumentos destinados a conmemorar al gobernador, así como a otros socialistas yucatecos ilustres. Obras tales como la Rotonda de los Socialistas Ilustres (1926) y el obelisco a Felipe Carrillo Puerto de Mérida (1926) introdujeron elementos neomayas a obras cuyos numerosos antecedentes eran de tendencia neoclásica. Ambos fueron hechos por el escultor y arquitecto yucateco formado en París Leopoldo Tommasi, quien en el caso del obelisco trabajó con su hermano Alfonso.

Por su parte, los monumentos de la época del Gran Ejido Henequenero corresponden a la problemática emanada de la política agraria del presidente Lázaro Cárdenas. De acuerdo con Díaz Güemez, entre 1939 y 1946 se habrían vivido los años fastos, cuando se hicieron obras maestras que incluyeron avenidas, parques y centros educativos. Algunas tuvieron nombres mayas y honraron a Carrillo Puerto y otros personajes destacados, y a menudo mantuvieron la tendencia a usar los estilos neomaya y neocolonial.

Pero también hubo diferencias respecto al periodo anterior; por ejemplo, empezaron a erigirse edificios de otro tipo, entre los que destacan aquellos destinados a actividades deportivas. Con todo, la diferencia más llamativa es que entre 1943 y 1951 se construyeron numerosas escuelas primarias en los municipios. Al respecto, Díaz Güemez subraya la pérdida de calidad a costa de una enorme empresa constructiva cuyo estilo considera un caso de art decó popular y vernáculo. No está claro quién determinó el cambio estilístico, pero es evidente que tanto la autoría como la intención eran distintas a las de los ambiciosos edificios antes mencionados. Al margen de la sencillez de las variantes locales del art decó, su mera introducción confirma la estrecha relación con la arquitectura foránea, a la vez que revela que los gobernadores Ernesto Novelo Torres (1942-1946) y José González Beytia (1946-1951) no se sintieron obligados a mantener los estilos que hasta entonces habían conformado la representación urbana del socialismo yucateco.

La última obra que el autor discute es el Monumento a la Patria, empezado en 1943 y concluido en 1956. El proyecto original era de Manuel Amábilis, quien sin embargo fue pronto apartado del mismo, siendo el escultor colombiano Rómulo Rozo el encargado de construirlo. La larga elaboración de la obra, que sufrió grandes modificaciones y resultó mucho más costosa de lo planeado, da cuenta de que, aunque había emanado de intereses locales, el fin del arte monumental del socialismo yucateco fue en parte determinado por la política nacional; en particular, la presidencia de Miguel Alemán, durante la cual llegaron a su fin los proyectos que tanto aliento habían dado al urbanismo yucateco a lo largo de tres décadas.

La visión de conjunto que ofrece el libro es tan novedosa como pertinente. Díaz Güemez deja claro que el arte monumental yucateco no fue un proyecto planeado a priori y subraya el vacío producido entre 1934 y 1938, cuando el gobierno estatal entró en una crisis económica que solo se zanjó con la creación del Gran Ejido Henequenero y la bonanza derivada de la Segunda Guerra Mundial. Pese a la relativa desarticulación de las dos etapas, “Cada nuevo hospital, cada nueva carretera, cada nueva estatua, cada nueva rotonda, contribuyó a la conformación del régimen y al fortalecimiento de una identidad basada en la reivindicación del pasado” (p. 78).

Por otro lado, aunque el autor no se plantea discutir problemas de conservación, el análisis que ofrece permite advertir la destrucción y abandono de algunos edificios, así como la transformación y rescate de otros. Cabe advertir que las imágenes aparecen en bloque al principio del tercer capítulo, lo que dificulta un poco la identificación de las obras al lector poco familiarizado con el tema. De cualquier modo, el esfuerzo por obtener imágenes de buena calidad correspondientes a la época de la producción es muy encomiable.

Resulta llamativo que, pese a su mayor antigüedad, la arquitectura civil porfirista sobrevive en mayor medida que los monumentos socialistas, y es mucho más conocida en la Mérida contemporánea. Con su preciso análisis de las obras socialistas, Díaz Güemez demuestra la necesidad de revisar la historia de la arquitectura yucateca de manera más integral, pues el periodo del que se ocupa suele discutirse en términos políticos y sociales, pero rara vez artísticos. El autor deja claro que esto es un error.

Más allá de la singularidad del fenómeno que estudia, El arte monumental del socialismo yucateco mueve a reflexionar sobre la necesidad de incorporar el sureste de México a los estudios generales sobre el arte posrevolucionario, pues hay indicios de que el socialismo tuvo manifestaciones arquitectónicas escasamente estudiadas en otros estados de la región. Por ejemplo, en Tabasco durante el garridismo se construyeron edificios como el de la Liga Central de Resistencia y la Escuela Normal Rural “La Granja”, que nunca han sido objeto de estudios particulares. Algo parecido puede haber ocurrido en Chiapas y Campeche, cuyos edificios de la primera mitad del siglo XX resultan mucho menos conocidos que los virreinales. Así pues, lo más estimulante de El arte monumental del socialismo yucateco (1918-1956) es que sus hallazgos sugieren nuevas posibilidades de estudio, por lo que su lectura es muy recomendable no solo para aquellos interesados en el urbanismo yucateco de la primera mitad del siglo XX, sino para todos los investigadores de la época y la región, cuya incorporación a los estudios de arte es, en buena medida, una tarea pendiente.